« L’homme qui ne craint pas la vérité n’a rien à craindre du mensonge. » Thomas Jefferson

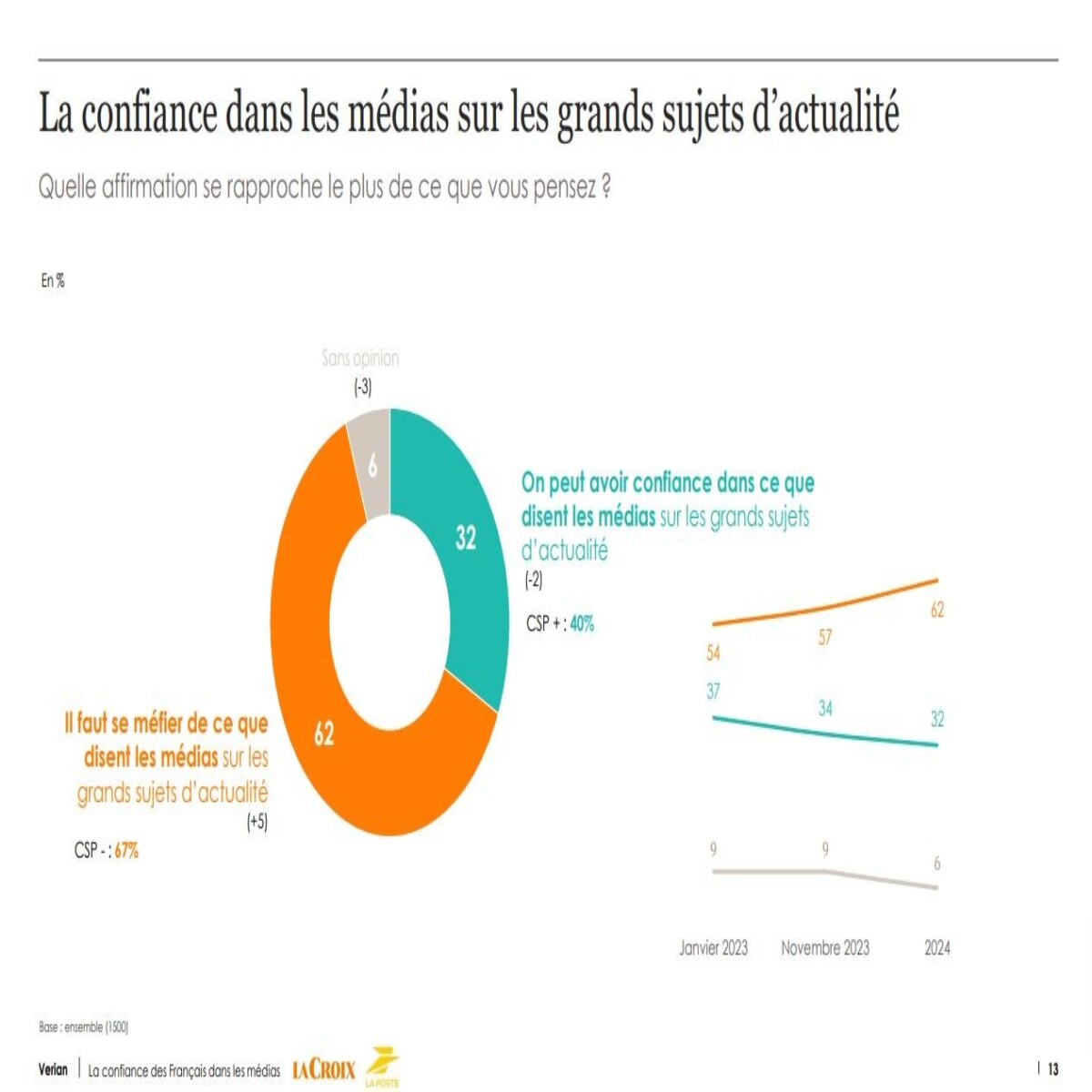

Dans le paysage médiatique actuel, que ce soit aux États-Unis ou en France, les biais politiques des médias sont devenus un vrai sujet. Ils conditionnent en effet la question de la confiance dans ceux-ci. Or, nous avons vu dans le premier article de cette série que celle-ci était sérieusement écornée. Les chiffres du baromètre La Croix, parus cette semaine, viennent d’ailleurs renforcer cette tendance, puisque 62% des français disent se méfier des médias, contre 54% un an plus tôt.

De fait, les médias, censés être les garants d’une information de qualité et poursuivre un idéal d’objectivité, sont de plus en plus soupçonnés de partialité. Bien évidemment, le simple fait qu’ils se positionnent eux-mêmes comme conservateurs ou progressistes, devrait d’emblée disqualifier toute prétention de leur part à l’impartialité, cependant le lecteur ou le téléspectateur reste maître de son choix et sait ce qu’il l’attend lorsqu’il choisit de « consommer » plutôt l’un que l’autre (et parfois les deux !).

Pour ce qui est des États-Unis, il est un élément que nous avons tendance à ne pas suffisament prendre en compte lorsque nous analysons ce qui s’y passe d’un point de vue européen. Le « free speech« , tant vanté par Trump et Musk, est littéralement le premier des 27 amendements de la Constitution américaine. Fabrice Epelboin, spécialiste des médias sociaux et de la technosphère américaine (et défenseur historique des Creative Commons !) le rappelait récemment dans l’émission C ce Soir.

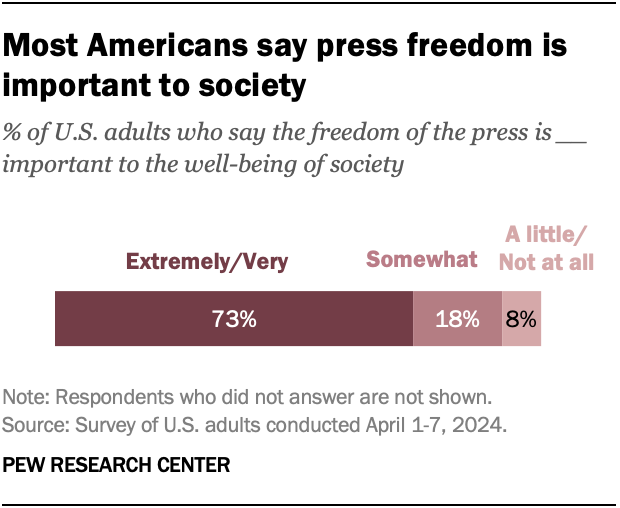

Cette liberté d’expression est considérée comme une valeur à la fois fondatrice et fondamentale par le peuple américain, qui y est viscéralement attaché.

À l’instar des Français d’ailleurs, qui sont 76 % à la considérer comme un droit fondamental en 2024 (contre 58 % en 2012). Même s’il est probable que nous n’en ayons pas la même définition… (il y aurait beaucoup à dire sur le fait même qu’on puisse imaginer plusieurs définitions de la liberté d’expression – et donc de la Liberté en général, dont elle découle – mais l’ampleur de ce débat dépasserait le cadre de cet article).

Écosystème des médias américains : une dominance idéologique forte

Les grands médias américains sont marqués à gauche, ce n’est pas une découverte. Ainsi, le New York Times n’a pas soutenu un seul candidat républicain à la présidence depuis 1956 et ne comptait cette année aucun chroniqueur ou éditorialiste affichant un soutien ouvert à Trump. Arthur G. Sulzberger, éditeur du grand quotidien, reconnait d’ailleurs volontiers « qu’il est difficile de croire qu’un groupe de presse composé principalement d’un seul type de personnes qui votent d’une seule manière ne serait pas influencé par leurs croyances antérieures et leurs lacunes en matière de connaissances.«

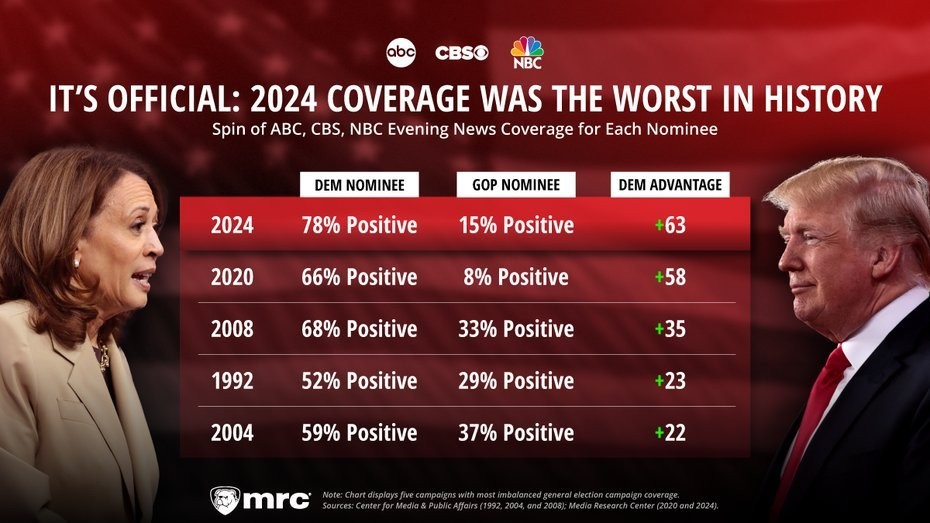

La même tendance se retrouve dans la plupart des grands réseaux de télévision et des journaux, où la couverture des idées conservatrices est souvent limitée et teintée d’un prisme critique comme ce fut le cas lors des dernières présidentielles.

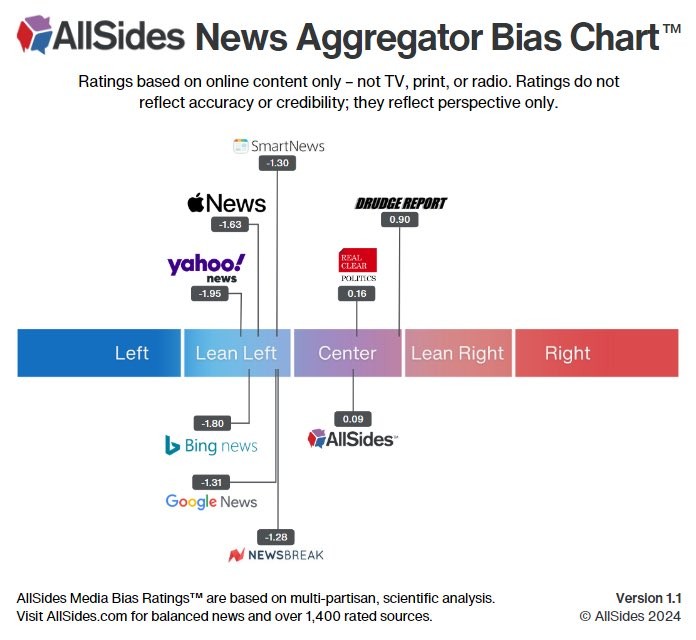

Ce biais ne se dément pas si l’on analyse les publications mises en avant par les agrégateurs d’actualité (Google News, Bing News, Yahoo! News,…). Ainsi, une récente étude de ces plateformes, par AllSides, un organisme en ligne qui s’est donné pour mission d’analyser les médias US de la manière la plus neutre possible, montre qu’elles ont tendance à privilégier l’affichage d’articles provenant de médias classés à gauche.

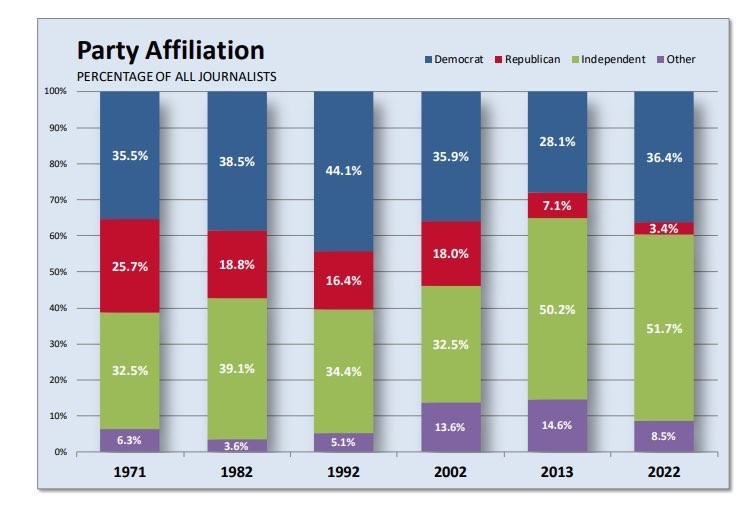

Si l’on s’intéresse maintenant à la population des journalistes américains, les chiffres sont éloquents et sans surprises, une forte majorité s’identifiant comme démocrates. Mais le plus impressionnant est évidemment la réduction à presque rien de ceux qui se déclarent républicains sur les cinquante dernières années.

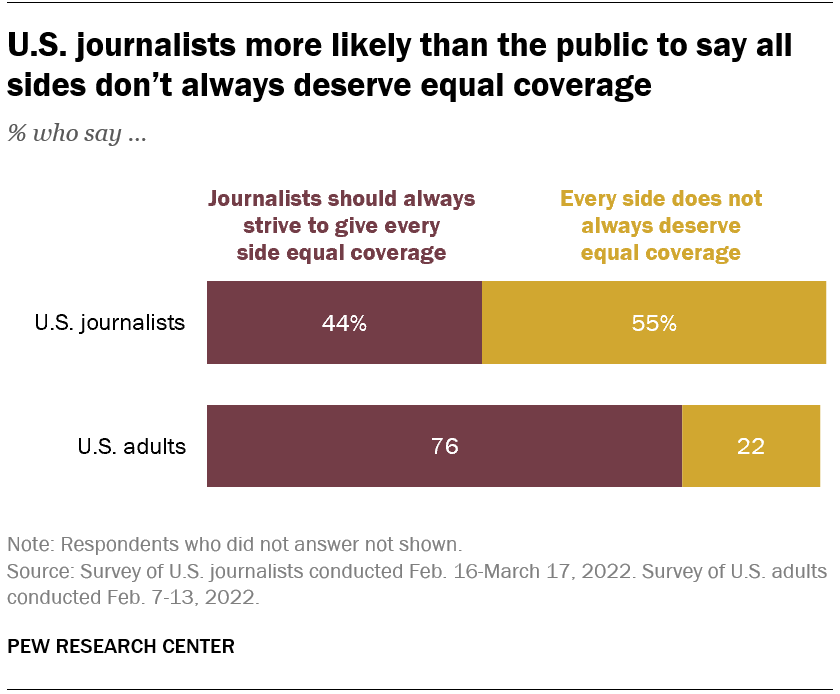

Une enquête menée en 2022 par le Pew Research Center révélait un autre fossé entre lecteurs et journalistes. Là où les 3/4 des premiers estimaient que les deux camps méritaient une égale couverture médiatique, seuls 44% des journalistes partageaient ce point de vue. L’enquête ne précise cependant pas le positionnement politique des journalistes interrogés.

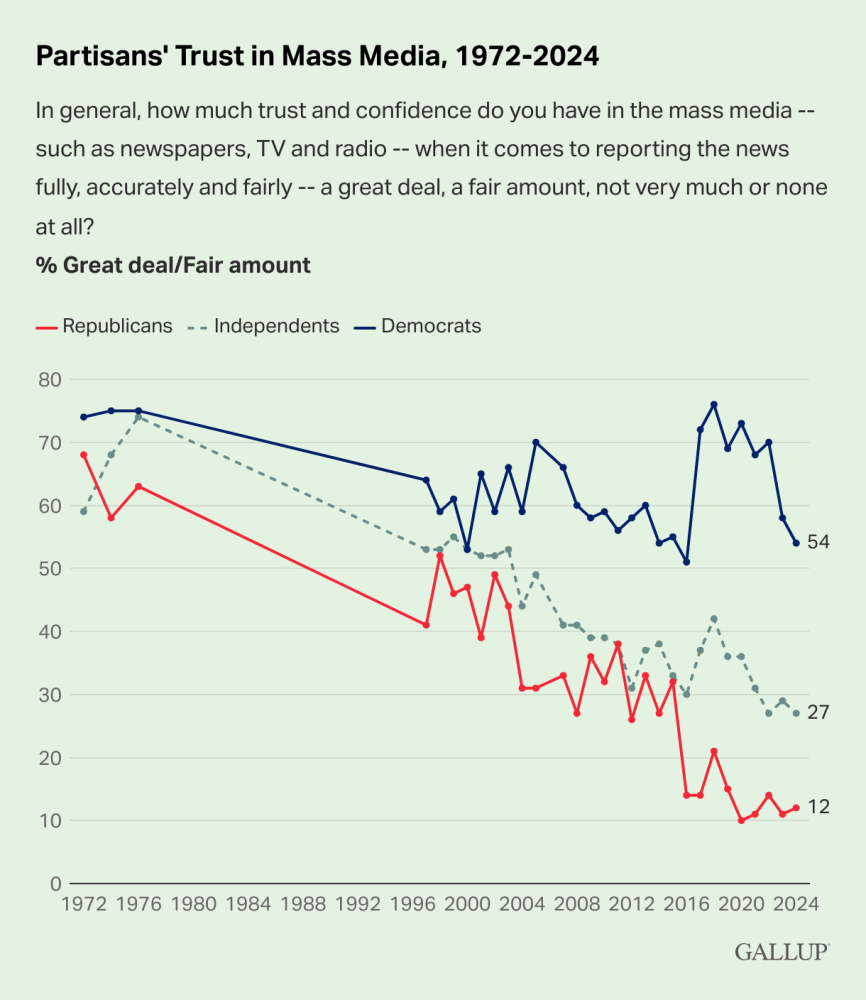

Ces positionnements idéologiques ont indéniablement des répercussions sur la perception des lecteurs en matière de confiance envers les médias. En effet, les démocrates affichent une confiance nettement plus élevée à leur égard que les républicains, dont on comprend, à la lumière des chiffres mentionnés ci-dessus, qu’ils éprouvent d’évidentes difficultés à se reconnaître dans ces derniers.

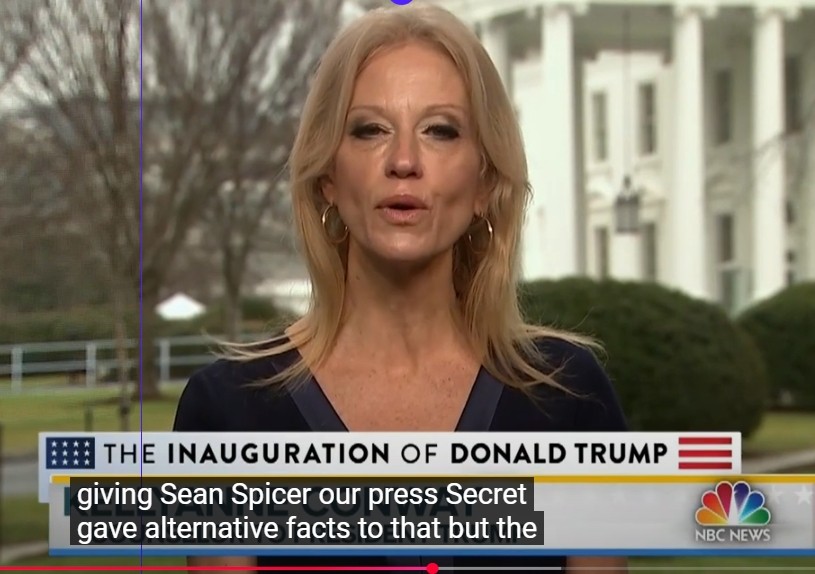

Conservateurs ou progressistes, à chacun sa post-vérité

En 2017, Kellyanne Conway, conseillère de Donald Trump, avait utilisé l’expression de « faits alternatifs » pour défendre les fausses affirmations du porte-parole de la Maison Blanche, Sean Spicer. Cette absurdité était devenue, à juste titre, le symbole d’une ère de la post-vérité, où les récits subjectifs et idéologiques étaient susceptibles de venir concurrencer les faits.

Si le discours était perturbant, il était cependant rassurant de considérer qu’il s’agissait d’une énième outrance « trumpiste ». Quelle surprise alors de constater, sept ans plus tard, que ce rapport altéré à la vérité s’était également infiltré dans le camp progressiste. Ainsi, la nomination de Katherine Maher, ex-CEO de la Fondation Wikipedia à la tête de NPR, un réseau public de radiodiffusion d’envergure nationale avec près de 1000 stations affiliées, a-t-elle suscité une vive controverse.

Ses déclarations polémiques, telles que « le challenge n°1 que nous rencontrons est le premier amendement des États-Unis« , sous-entendant qu’il était une contrainte, ou encore sa description de la « révérence pour la vérité » comme une « distraction qui nous empêche de trouver un consensus et de faire avancer les choses importantes », illustraient une attitude comparable, mais exprimée cette fois-ci par une influente figure démocrate.

Il semble évident que les positionnements idéologiques des médias américains, qu’ils soient progressistes ou conservateurs, ne peuvent qu’influencer directement la confiance du public et renforcer une perception de partialité. La défiance qui découle du manque de représentativité renforce la fragmentation de l’opinion publique et dégrade, de fait, la qualité du débat démocratique. Toutefois, cette situation n’est pas propre aux États-Unis et nous verrons dans le prochain article ce qu’il en est pour la France.