C’est un nombrilisme de journalistes que de penser que leur activité, si essentielle à la démocratie, suffit à expliquer les dysfonctionnements de la démocratie. Rudy Reichstadt

Le fact-checking s’est imposé depuis plusieurs années comme un outil incontournable de lutte contre la manipulation et la diffusion d’informations erronées. Ainsi, de nombreux médias (AFP Factuel, CheckNews de Libé, Les observateurs France 24, etc), mais aussi des initiatives citoyennes (Hoaxbuster depuis 2000, Captain Fact, C’est vrai ça ?, etc), des zététiciens (DeBunKer des Etoiles, Defakator,…) ont multiplié les initiatives. Le fact-checking semble être devenu la réponse incontournable à la crise de confiance que traverse les médias et à l’avalanche d’informations douteuses qui circulent en ligne.

Pourtant, malgré sa popularité croissante, il n’est pas sans inconvénients, notamment celui de pouvoir être instrumentalisé pour servir des intérêts spécifiques… Loin d’en remettre en cause l’utilité (« ACCURACY, ACCURACY, ACCURACY ! » disait Pulitzer) et afin de promouvoir une approche toujours plus critique de l’information, nous nous proposons d’en explorer les angles morts en détaillant ses limites et faiblesses, ainsi que les techniques d’influence que peuvent éventuellement mettre en œuvre les fact-checkers.

Les limites du factchecking

Le fact-checking, malgré sa nécessité, fait face à des limites intrinsèques qui réduisent son efficacité et qu’il est préférable de connaître.

La première réside dans le déséquilibre entre l’effort nécessaire pour diffuser une fausse information et celui requis pour la réfuter. Comme l’énonce la loi de Brandolini : « Réfuter une fausse information demande bien plus d’énergie que celle requise pour la produire« . Il est aisé de propager rapidement une information erronée sur internet, tandis que la vérification et la réfutation demandent du temps, des ressources et une démarche rigoureuse.

Seconde limite, le fact-checking intervient (forcément) après la diffusion de la fausse information, réduisant ainsi son efficacité. Cette dernière, une fois partagée, influence déjà les opinions et l’on ne peut qu’en constater les dégâts… Ainsi, la « loi » qui s’applique serait plutôt celle énoncée par Jonathan Swift en 1733 : « Le mensonge vole, et la vérité ne le suit qu’en boitant, de sorte que, lorsque les hommes sont détrompés, il est trop tard ; la farce est finie et la fable a fait son effet.«

Troisième limite, la réfutation, une fois établie, sera toujours moins visible que la fausse information qu’elle corrige. En effet, par leur mécanisme même, les algorithmes des plateformes et moteurs d’actualité mettent en avant les contenus « attrape-clics ». Par conséquent, « une info sensationnaliste et alarmiste aura toujours un engagement plus fort que son démenti, (…) basé non pas sur une approche émotionnelle faisant souvent appel à l’indignation mais sur une approche rationnelle.«

Quatrième limite, comme le souligne Dominique Cardon, « le fact-checking n’intéresse que certaines sphères du public, et n’agit pas sur tout le monde« . Il ne touche qu’une partie restreinte de la population et son impact demeure probablement marginal. Rudy Reichstadt, directeur de Conspiracy Watch, explique que le fact-checking s’adresse surtout « aux citoyens qui continuent à faire confiance aux grands médias d’information classiques, à ceux qui demeurent accessibles à des arguments fondés sur la raison et cultivent une saine méfiance à l’égard de leurs émotions« . En revanche, les personnes ayant des opinions déjà bien établies se montrent généralement peu réceptives et rejettent fréquemment les informations qui contredisent leurs préjugés, renforçant ainsi leurs croyances initiales dans un cercle vicieux de méfiance : « On nous cache tout !« .

Enfin, évoquons, à la suite de François-Bernard Huyghe, deux effets pervers de la vérification de l’information lorsque l’Etat veut s’en mêler. L’effet « Boîte de Pandore », ou une loi, comme celle de 2018 contre la manipulation de l’information, peut « convaincre encore davantage les populistes ou les antisystèmes que le système leur ment et que les médias sont là pour nous cacher la réalité« . En effet, « si c’est l’État qui me dit ce qui est vrai et ce qui est faux, je peux tout soupçonner« . Cette situation peut créer un effet Miniver, en référence au ministère de la Vérité du roman 1984 d’Orwell. L’État, en se présentant comme le garant de la vérité, peut être perçu comme juge et partie. Cela renforce la méfiance et les théories complotistes, car « la vérité avec garantie du gouvernement, est-ce une si bonne idée ?« .

De fait, le fact-checking convainc surtout les convaincus et atteint rarement les plus vulnérables aux fake news…

Les faiblesses du fact-checking

L’inévitable subjectivité des fact-checkers (et de leurs sources…)

Le fact-checking se veut, par nature, une activité objective et neutre. Tout comme l’analyste du renseignement, le fact-checker est celui qui sait prendre du recul critique par rapport à une situation afin de l’évaluer en toute neutralité. Mais cette vision idéale est trompeuse. Les journalistes, comme tout un chacun, sont évidemment sujets à des biais cognitifs qui influencent leur perception et leur interprétation du réel. Ces biais, innombrables, vont nécessairement altérer la manière dont ils analysent et présentent les faits, compromettant alors l’impartialité attendue. Ainsi, le fait même qu’ils soient fact-checkers chez Libé plutôt que chez Valeurs Actuelles (et inversement) dis quelque chose de leur positionnement. À eux de prouver qu’ils peuvent être objectifs malgré tout, mais est-ce ce qu’attendent d’eux leurs lecteurs ? Leur direction ?

Conséquence logique de ces biais, les sources ou les experts qu’ils vont utiliser pour vérifier une information ont toutes les chances d’être elles-mêmes orientées. Peut-être involontairement d’ailleurs, simplement parce que ce sont celles qu’ils connaissent, pratiquent, fréquentent. Bien entendu, l’idée même qu’il existe des sources « objectives » est illusoire. Une source est toujours le produit d’un contexte et d’une intention. Cela ne remet pas en cause la notion de « fait » (et donc de fact-checking), mais amène, en tant que lecteur, à toujours tenter de contextualiser et chercher à saisir l’intention du locuteur (d’où parle t-il ?).

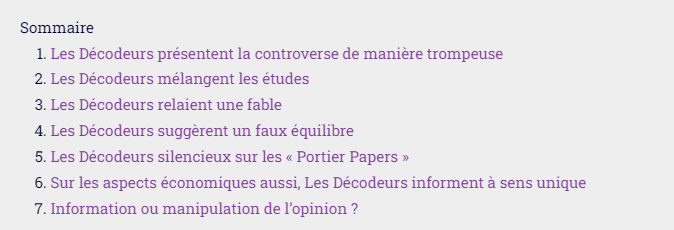

Ainsi, cet article de l’AFIS qui fact-check un article des « Décodeurs » du Monde, offre un exemple concret des limites de l’exercice. Son auteur y déplore une simplification excessive du sujet, une interprétation biaisée des études scientifiques, et un choix de sources orienté. Mais constatez l’ampleur du travail qu’il a dû mener pour « débunker » ce seul article…

Le choix orienté et sélectif des sujets traités

Autre problème, le choix des sujets abordés par un fact-checker n’est évidemment pas neutre. Il peut refléter un agenda particulier, en mettant en avant certains thèmes tout en en écartant d’autres. Ce biais de sélection est particulièrement visible sur les sites de fact-checking affiliés à de grands titres de presse. Mais cette sélectivité peut également se manifester de manière négative, certaines questions gênantes étant volontairement évacuées pour ne pas déplaire à son lectorat. À cet égard, la reconnaissance par CheckNews des positions propédophiles de Libération dans les années 1970 fût particulièrement courageuse.

Petites tactiques offensives d’instrumentalisation du fact-checking

Nous avons repéré au fil du temps toute une panoplie de petites tactiques que le fact-checking peut utiliser lorsqu’il est mis au service du combat idéologique :

- Pointer une inexactitude sans importance : la « cible », par exemple un politicien, affirme qu’elle a soutenu un programme éducatif ayant permis une augmentation de 20 % des taux de réussite scolaire. Le fact-checker découvre que l’augmentation est en réalité de 18,7 %, et conclut que « l’affirmation est mensongère ». Le détail est amplifié, et l’intention principale de l’affirmation (la réussite globale du programme) ignorée.

- Attaquer une erreur méthodologique sans conséquence : la « cible » cite une étude qui conclut que 80 % des personnes soutiennent telle mesure écologique. Le fact-checker découvre une erreur dans la méthodologie statistique de l’étude qui ne change pas significativement les conclusions. L’auteur est accusé de propager de « fausses » informations, même si son argument général reste pertinent. On le discrédite plutôt que de débattre du fond.

- Choisir qui va conclure : un article de fact-checking sur le télétravail donne la parole à quatre experts, dont trois conviennent qu’il a, en général, des effets positifs sur la productivité, tandis que le quatrième exprime un avis contraire. Le fact-checker partial, conclut en citant ce dernier expert, aligné avec ses propres opinions plutôt que d’offrir une synthèse équilibrée de l’ensemble des points de vue. Cette technique, permettant d’orienter « subtilement » la perception des lecteurs, est l’une des plus faciles à repérer sur les sites de fact-checking des grands médias.

- Attaquer le messager plutôt que le message : un think tank publie un rapport sur l’augmentation de la criminalité liée au trafic de drogue dans un pays. Le rapport est basé sur des statistiques policières officielles. Le fact-checker glisse dans son papier que l’ONG a, par le passé, soutenu des campagnes jugées controversées ou alarmistes sur d’autres sujets, insinuant ainsi le doute sur ce nouveau rapport et détournant l’attention de ses conclusions.

À l’heure où nous écrivons ces lignes, Mark Zuckerberg annonce que Facebook et Instagram vont suspendre le travail de leurs équipes de fact-checking et aller vers un modèle de modération plus proche de celui de X. C’est-à-dire utilisant des notes de communauté pour débunker les fake news, le risque étant alors de placer, au nom de la liberté d’expression (free speech), l’opinion au-dessus des faits. Mais il faut reconnaître que le mécanisme mis en place par X, et dont le code est disponible en open source, s’est révélé plutôt efficace et était jusqu’à présent unique en son genre (nous y reviendrons dans un prochain article). Il y aurait aussi à dire sur le fait que Musk, nouveau venu dans le secteur des réseaux sociaux, inspire Zuckerberg qui y est depuis plus de 20 ans… Au passage, ce dernier indique aussi vouloir déménager l’équipe de modération, de la Californie au Texas pour que cette dernière ne soit pas « trop biaisée » et explique que ses « fact-checkers ont été politiquement trop biaisés et ont ainsi plus détruit la confiance qu’ils ne l’ont créée« . On ne pouvait mieux conclure cet article.