« Deux éléments constituent le fondement de toute société ouverte : la liberté d’expression et l’État de droit. Sans ces éléments, il n’y a pas de pays libre. » Salman Rushdie

Une tendance globale

La désaffection envers les médias traditionnels est un phénomène général, en particulier dans les jeunes générations. En France comme aux États-Unis, ces dernières privilégient les réseaux sociaux comme sources d’information, délaissant journaux et télévisions classiques. Ainsi, en France, 47 % de la population s’informe quotidiennement via ces plateformes, un chiffre qui grimpe à 54 % chez les moins de 25 ans. Parmi les 16-30 ans, l’utilisation quotidienne des réseaux sociaux pour s’informer atteint 73 %, reflétant un changement majeur dans les habitudes de consommation de l’information. Cependant, seuls 45 % des Français qui s’informent ainsi déclarent leur accorder leur confiance (ARCOM – 2024).

Chez les adolescents américains, YouTube domine largement, utilisé par 90 % d’entre eux en 2024, tant pour la consommation générale de contenu que pour s’informer. TikTok, Instagram, et Snapchat occupent également une place importante : environ 60 % des adolescents déclarent utiliser les deux premiers, tandis que 55 % sont actifs sur Snapchat. En revanche, Facebook et X (anciennement Twitter) connaissent un fort recul. Aujourd’hui, seuls 32 % d’entre eux utilisent Facebook, contre 71 % en 2014-2015. L’utilisation de X est passée de 33 % il y a une décennie à 17 % en 2024 (Pew Research Center).

Ce basculement n’est pas uniquement technologique, il s’ancre dans une crise de confiance envers les médias traditionnels. En effet, seulement 40 % des personnes interrogées dans une récente enquête internationale Reuters déclarent « faire confiance à la plupart des informations relayées par les médias la plupart du temps« . Ce contexte explique l’essor du phénomène d’évitement sélectif des nouvelles, soit le fait d’éviter l’exposition à certaines informations perçues comme redondantes, anxiogènes ou désagréables, particulièrement répandu dans les pays où la confiance médiatique est faible, comme la France, le Royaume-Uni et les États-Unis.

Fatigue informationnelle et paresse intellectuelle

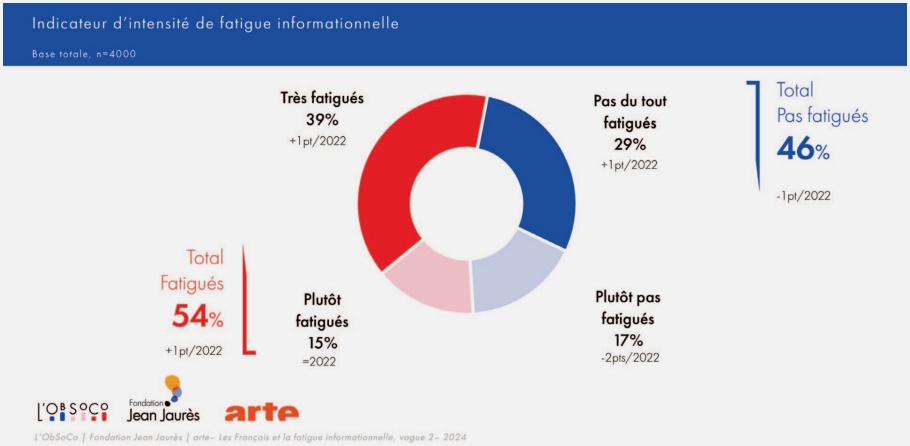

Cette crise est donc exacerbée par une fatigue informationnelle croissante. Une étude de la Fondation Jean-Jaurès et de l’ObSoCo révèle que 54 % des Français ressentent une lassitude face au flux constant d’informations (39% se disent très fatigués). Ce taux monte à 58% chez les jeunes. Cet épuisement ne se limite pas au contenu lui-même, puisque environ un Français sur deux admet ne pas pouvoir « suivre le rythme ».

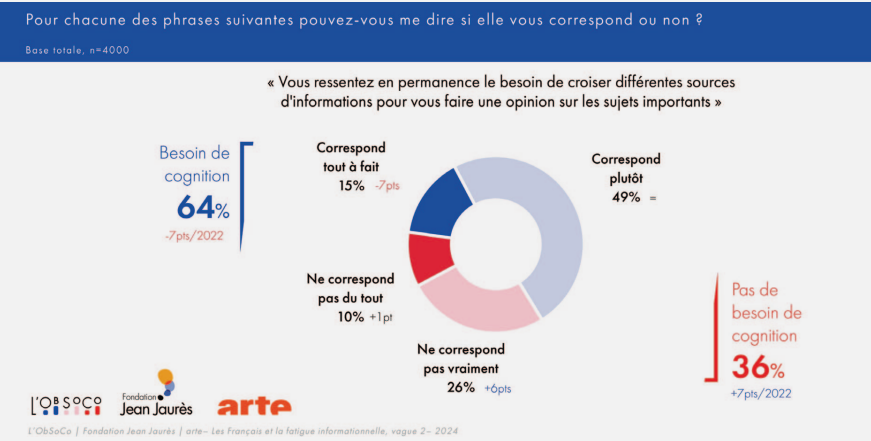

Plus préoccupant, les français utilisent de moins en moins de canaux pour s’informer, tandis que les pratiques informationnelles actives, telles que les discussions avec des proches ou, plus alarmant, le croisement des sources pour se forger une opinion en mobilisant son esprit critique, ont diminué de 7 points en deux ans. (plus de détails sur cette étude dans cet article de Fabrice Frossard )

Érosion du lectorat des quotidiens payants

En France, la presse papier conserve une audience significative malgré une tendance générale au déclin. En 2023, 50 % des Français lisaient encore des journaux en version papier, 30 % d’entre eux en ayant une lecture quotidienne. Cependant, ce lectorat montre des signes de recul progressif car les jeunes générations se tournent de moins en moins vers ce format.

Les chiffres concernant certains titres emblématiques témoignent de cette érosion. Ainsi, en seulement quatre ans, L’Express a vu son lectorat baisser de 48 %, soit 166 000 exemplaires vendus en moins chaque semaine. L’Obs subit un déclin encore plus marqué, enregistrant une diminution de 53 % de ses ventes hebdomadaires et Libération n’échappe pas à cette tendance : entre 2015 et 2019, le quotidien a perdu 40 % de son lectorat papier, soit une réduction de 19 000 exemplaires vendus par jour.

Aux États-Unis, la situation n’est guère plus réjouissante. Entre 2004 et 2016, le lectorat des journaux a fortement chuté, passant de 55 % à 36 %. et des titres comme le New York Times et le Washington Post en ont fait les frais. Ce déclin s’accompagne d’une disparition des journaux locaux : environ 200 publications ont fermé leurs portes depuis 2004, transformant de nombreuses régions en « déserts d’information ».

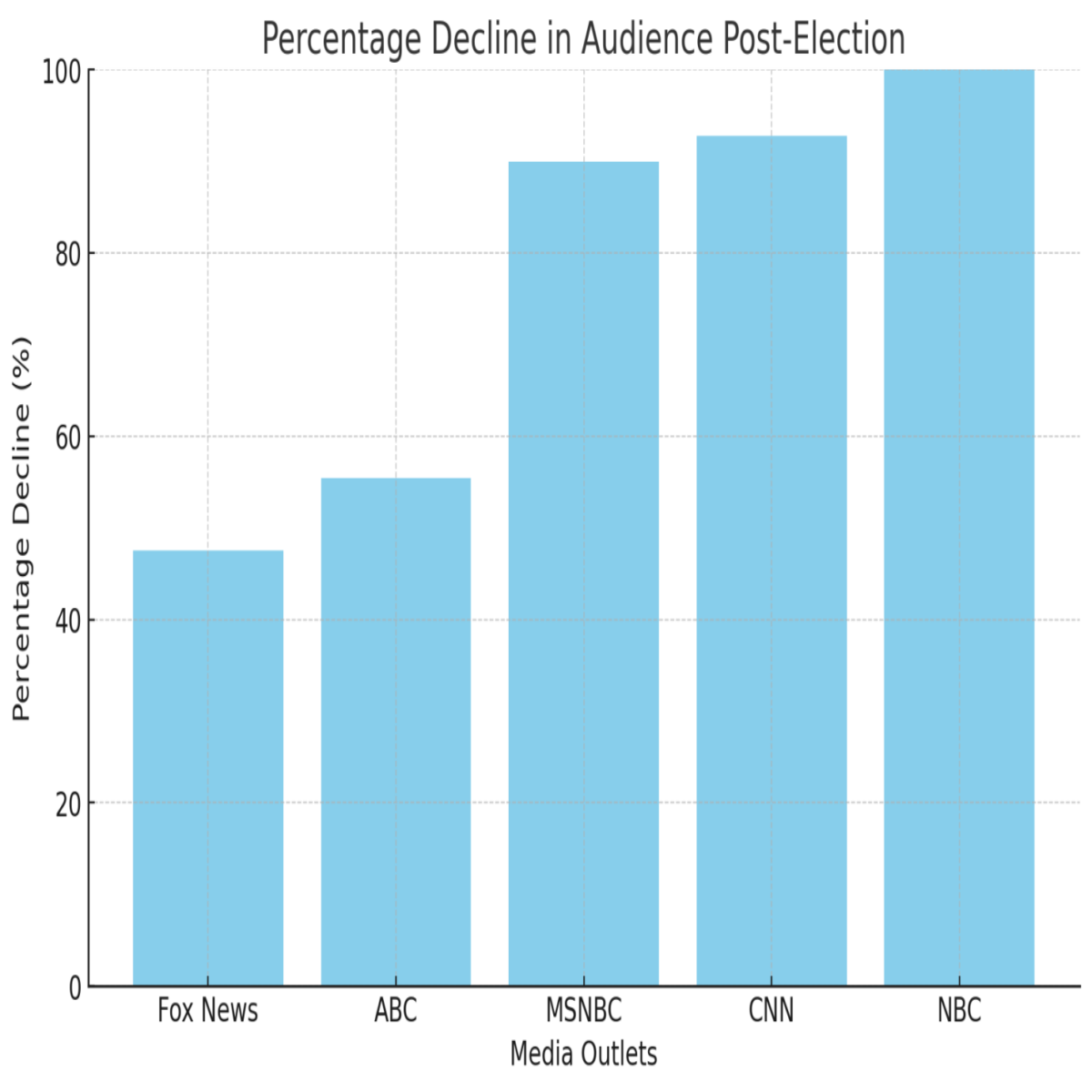

Enfin, l’élection présidentielle américaine de 2024 a profondément modifié les audiences des grands médias américains, révélant une tendance générale à la baisse pour les chaînes d’information traditionnelles (à l’exception de Fox News). Ainsi, ABC est passée de 5,67 millions de téléspectateurs à 2,52 millions, soit une baisse de 55,48 %, tandis que NBC a presque disparu avec une audience réduite à 0,52 million.

Les chaînes d’information en continu ont été les plus touchées. CNN, avec 5,11 millions de téléspectateurs le soir de l’élection, est tombée à 0,37 million, une baisse de 92,81 %. MSNBC a également chuté de 6,16 millions à 0,60 million, soit une diminution de 89,95 %. (Sources : 1, 2, 3)

Bien que ce type de déclin soit habituel pour les chaînes d’information après une élection, l’ampleur de la baisse est cette fois particulièrement marquée. Cette désaffection s’explique en partie par une crise de confiance croissante envers ces chaînes, de nombreux téléspectateurs estimant qu’elles n’ont pas su leur proposer une représentation neutre des candidats en présence, ni les préparer aux enjeux post-électoraux.