Burton H. Alden et les prémices de la veille concurrentielle

C’est en faisant la genèse du terme « competitive intelligence » dans le cadre d’un travail de recherche que je suis tombé sur un personnage particulièrement intrigant. Plusieurs chercheurs que je lis actuellement citaient en effet un ouvrage de 1959 dont, généralement, ils ne donnaient que la référence : Competitive intelligence: information, espionage, and decision-making, a special report for businessmen, de Burton H. Alden. L’ouvrage n’étant pas facile à trouver, je commence donc par rechercher des commentaires ou citations de celui-ci et tombe rapidement sur un résumé de lecture publié dans un numéro du Journal of Marketing de 1960. Le rédacteur y explique que : « ce document a été rédigé en partie pour répondre aux exigences d’un cours de « manufacturing ». Par conséquent, il ne se concentre pas explicitement sur le « marketing intelligence », mais plutôt sur le besoin de gestion générale en matière d’informations concurrentielles« .

On y apprend qu’il est le fruit d’une enquête de terrain et d’un questionnaire lancés auprès de 300 cadres exécutifs et que les questions étaient organisées en deux sections : « Méthodes normales de collecte d’informations » et « Méthodes controversées de collecte d’informations ». Le décor est planté.

Il fournit également une citation qui résume la manière dont Alden aborde le sujet et que je cite ici dans son intégralité tant elle annonce les travaux d’Ansoff (1975), de Porter (1980) et peut-être (surtout) d’Aguilar (1967), mais nous y reviendrons… « L’intelligence compétitive fait réellement partie de la planification prospective, à la fois à court et à long terme. En dehors de la technique, elle fait partie intégrante de l’évaluation de la situation, présente et future. Les informations recherchées et obtenues influencent la stratégie ainsi que les tactiques de l’entreprise. Inévitablement, ces informations sont un outil de la direction générale et doivent donc recevoir le soutien de cette dernière dans le processus de collecte, d’interprétation et de bonne utilisation au sein de l’entreprise. Par conséquent, les plans, politiques et procédures pour sa collecte doivent être accompagnés de plans, politiques et procédures tout aussi bons pour son utilisation efficace. ».

Georges Doriot, professeur à Harvard, père du capital risque et Général de l’armée US (entre autres choses)

Tout y est. Cependant, même si cette définition est étonnamment peu citée au vu de sa richesse, ce n’est pas ce qui m’a le plus intrigué dans cette critique d’un ouvrage (que les lecteurs avisés des Studies in intelligence de la CIA qualifient à l’époque de « gauche and superficial« ). La recension commence en effet par ces mots : « Neuf étudiants de la Harvard Business School ont passé huit mois à explorer le sujet de « l’information, l’espionnage et la prise de décision » sous la direction du Professeur George F. Doriot.«

La consonnance très française de ce nom m’intrigue et je cherche rapidement de qui il s’agit. De fait, ce n’est pas du tout un inconnu, plutôt un de ces personnages improbables du fait de leur implication dans l’Histoire, de leur éclectisme, du rayonnement qu’ils ont eu à une époque donnée et parfois aussi de leur ambiguïté… Georges Doriot, naît à Paris en 1899. Après la 1ère guerre mondiale, il part étudier le management et la gestion aux Etats-Unis, plus précisement à Harvard, avec peut-être en toile de fond l’idée de combler le retard de l’usine automobile de son père, Doriot, Flandrin & Parant (DFP).

En 1925, il devient professeur à Harvard, ou il enseigne le « Manufacturing », comprenez un enseignement traitant de processus de production, gestion des chaînes de production, planification, innovation, etc

Pour pouvoir assumer un poste militaire créé pour lui par un ancien étudiant, Doriot devient citoyen américain en 1940. En tant que lieutenant-colonel dans le Corps des intendants de l’armée américaine, puis Directeur de la Division de la planification militaire, il va devoir gérer l’approvisionnement de l’armée américaine et résoudre les problèmes de soutien logistique aux forces alliées. À la fin de la guerre, il sera promu général de brigade (1 étoile) dans l’armée américaine et recevra plusieurs distinctions dont la Distinguished Service Medal et la Légion d’honneur. Il laissera son nom au Doriot Climatic Chamber (DCC), un centre conçu pour tester l’équipement militaire dans des conditions climatiques extrêmes, inspiré des très nombreuses innovations qu’il a développées durant le conflit.

Après la guerre, Doriot reprend ses enseignements à Harvard. Il y formera plus de 7000 étudiants entre 1926 et 1966, « y compris certains des diplômés les plus en vue de HBS à l’époque, connus sous le nom de « Doriot Men« , tels que Philip Caldwell (Ford Motor Co.), John Diebold (groupe Diebold), Ralph Hoagland (CVS), Dan Lufkin (Donaldson, Lufkin & Jenrette), et James D. Robinson III (American Express) ».

Il se voit également sollicité par le Pentagone pour prendre la tête d’un nouveau département dont la mission est d’investir dans des entreprises ou des projets industriels innovants, susceptibles de servir les besoins militaires. Il reprend alors cette idée pour créer la société American Research & Development (AR & D) et proposer une approche novatrice : alors que les fonds classiques se contentent de soutenir des entreprises déjà établies, sa société s’engage dans la création ex nihilo de sociétés innovantes en s’appuyant sur un réseau d’experts issus du monde académique et industriel (notamment le MIT). L’objectif est de faire émerger des dynamiques industrielles innovantes en… prenant des risques financiers. Un des investissements les plus emblématiques de sa société a lieu en 1957, lorsqu’il soutient Digital Equipment Corporation (DEC) qui sera à l’origine du premier ordinateur à transistors et sera racheté par HP. Doriot devient donc « le père du capital-risque » et est cité en 1999 par le Wall Street Journal, comme l’un des dix hommes qui ont changé le monde. En France, les auteurs d’un (énième) rapport que le Sénat consacre à la souveraineté en 2019 n’hésitent pas à dire que le modèle de financement « conçu et diffusé aux États-Unis par le Français Georges Doriot (…) s’adapte parfaitement aux exigences de l’économie du numérique où le rythme de l’innovation industrielle impose des investissements considérables sur une période de temps courte. » Encore faut-il que ce constat soit entendu…

Pour autant, son lien avec la France est loin d’être rompu puisqu’en 1957, avec l’aide de Jean Marcou, président de la Chambre de commerce de Paris, mais aussi de Claude Janssen et Olivier Giscard d’Estaing (frère de), ses anciens étudiants à Harvard, il va créer l’INSEAD à Fontainebleau, une institution positionnée tout en haut des classements mondiaux des écoles de management. Depuis 2016, des « Journées Georges Doriot – Entrepreneuriat et société » ont lieu tous les ans.

De l’espionnage ? Du renseignement ? Mais encore ?

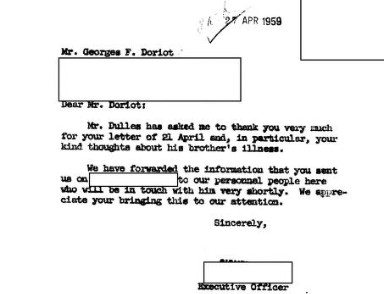

À la vue de ces éléments biographiques, je ne peux m’empêcher, de me poser des questions sur l’éventuelle proximité de Doriot avec le monde du renseignement. Le sujet de travail qu’il a donné à ses étudiants et qui est rapporté par Alden, le choix du Pentagone de lui proposer ce poste dans un organisme qui semble être l’ancêtre militaire d’In-Q-Tel,… Certes, ce ne sont que des détails (d’aucun diraient des signaux faibles) mais qui méritent d’être creusés. Finalement, ne tenons-nous pas ici un autre équilibriste oscillant sur le fil ténu qui sépare à peine les mondes noirs et gris ? Je poursuis donc mes recherches en ligne et découvre rapidement plusieurs éléments qui me laissent penser que c’est bien le cas. Tout d’abord, je ne tarde pas à trouver un article du Point écrit par Fabrizio Calvi, journaliste et auteur de l’ouvrage Le Festin du Reich. Le pillage de la France occupée, 1940-1945, qui indique que J. Edgar Hoover, directeur du FBI, était convaincu que Doriot, surnommé l’Alchimiste (excusez du peu !), était un agent double travaillant à la fois pour les alliés et pour Vichy (même s’il n’est pas apparenté à l’autre Doriot). Plusieurs enquêtes seront menées par différents services secrets et par le FBI, dont Calvi résume ainsi les conclusions : « Doriot est un citoyen français naturalisé, il réside aux États-Unis depuis vingt ans. Depuis près de dix ans, il agit dans ce pays et au Canada comme représentant de la firme Worms – Cie de Paris (…) la principale agence financière du gouvernement allemand en France ». Pourtant l’enquête du FBI, officiellement close en octobre 1943, ne débouchera sur rien. Rien de totalement certain, rien de tout à fait clair non plus, même si l’on parle d’un homme qui, en 1959, peut se permettre d’envoyer un memo à Allen W. Dulles, alors directeur de la CIA, tout en prenant des nouvelles de la santé de son frère John (qui décèdera la même année). Chaque partie aurait-elle trouvé un intérêt à cette situation ?

De surprises en surprises…

Mais revenons-en à notre point de départ et à l’ouvrage d’Alden qui nous a paru, lui aussi, un peu énigmatique. En effet, son auteur, Burton H. Alden, est parfois cité seul, parfois avec des coauteurs et parfois pas du tout, comme dans la recension de la CIA ci-dessus. Sachant par Calvi que Doriot signait a priori ses messages « Allen », je me suis demandé si le nom « Alden » n’était pas simplement un pseudonyme. Mais ce n’est pas le cas puisque je l’ai retrouvé sur une stèle de marbre installée à côté de la chapelle d’Harvard qui donne les noms des étudiants de la promotion 1959. Nous y trouvons d’ailleurs ceux des élèves parfois cités comme co-auteurs de l’ouvrage (Campbell, Chandaria, Ewald,…).

L’ouvrage d’Alden est ainsi le fruit du travail d’un groupe d’étudiants de Harvard, réalisé dans le cadre du cours de Georges Doriot, connu pour demander à ses étudiants « d’effectuer un important travail de terrain dans les entreprises de la région de Boston, en rédigeant des rapports sur « des sujets qui apporteront une contribution au monde des affaires américain » (on en trouve d’ailleurs deux exemplaires dans le fonds Doriot conservé à Boston).

Mais une dernière surprise, de taille, m’attend lorsque, en parcourant distraitement la liste des élèves de la promotion 1959, je tombe sur le nom de Francis J. Aguilar, reconnu comme l’un des pères fondateurs de la veille stratégique, auteur en 1967 de l’ouvrage de référence « Scanning the business environment ». Bien qu’Aguilar ne soit pas cité parmi les auteurs de « Competitive Intelligence » et qu’il ne cite pas lui-même cette étude dans son ouvrage publié 8 ans plus tard, il est plus que probable qu’il ait suivi les cours de Doriot et qu’il ait été ainsi sensibilisé à ces thématiques.

Et si, par un étonnant retournement de situation historique, l’initiateur de la veille concurrentielle et, partant, de la veille stratégique était en fait un français expatrié aux États-Unis ?

Le sujet est loin d’être clos tant les documents et archives traitant du personnage sont nombreux. Ce qui est certain, c’est que dans le champ de recherche spécifique que constitue la veille stratégique, l’influence de Georges Doriot est significative et mérite d’être explorée.

(Article initialement publié sur Linkedin le 9 novembre 2024)